In vielen familiengeführten Unternehmen ist sie zur Realität geworden: Die externe Nachfolge.

Wenn kein geeignetes Familienmitglied zur Verfügung steht, wird oft ein erfahrener Manager von außen als Geschäftsführer oder Mitgesellschafter eingesetzt. So pragmatisch die Entscheidung scheint, so komplex ist ihre Umsetzung.

Denn externe Nachfolger tragen nicht nur fachliche, sondern vor allem kulturelle und emotionale Hypotheken:

• Sie müssen ein bestehendes System verstehen – ohne Teil seiner Geschichte zu sein.

• Sie müssen führen – ohne die familiäre Legitimation zu besitzen.

• Und sie müssen Vertrauen aufbauen – oft gegen stillen Widerstand.

In der Praxis entscheidet nicht die fachliche Kompetenz über Erfolg oder Scheitern – sondern die Frage der Integration.

Dieser Artikel zeigt, wie externe Nachfolger in mittelständischen Unternehmen erfolgreich integriert werden können. Er liefert einen strukturierten Rahmen, fundierte Erfahrungswerte aus unserer Beratungspraxis bei Phalanx – und konkrete Empfehlungen für Unternehmer:innen, Beiräte und Nachfolger selbst.

📌 Wann ist eine externe Nachfolge sinnvoll?

• Es gibt keine geeigneten Nachfolger in der Familie oder Belegschaft.

• Der Nachfolger aus der Familie möchte nicht operativ führen, sondern nur Gesellschafter bleiben.

• Das Unternehmen steht vor einem Wandel, für den externes Know-how notwendig ist (Digitalisierung, Internationalisierung, Turnaround).

• Die Eigentümerfamilie möchte professionalisieren und sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen.

🤝 Warum ist sie gleichzeitig sensibel?

• Fehlende emotionale Verankerung: Der Nachfolger ist kein Teil der Geschichte.

• Misstrauen bei Mitarbeitenden: „Der kennt uns doch gar nicht.“

• Doppelrolle des Altinhabers: Oft bleibt dieser im Beirat, als Berater – oder emotional präsent.

• Nicht geklärte Machtverhältnisse: Wer entscheidet wirklich? Und wie?

Der häufigste Fehler in der externen Nachfolge ist ein diffuses Mandat. Der Nachfolger wird vorgestellt – aber nicht eingeordnet. Die Belegschaft fragt sich: „Wer ist das? Was darf er? Was ändert sich jetzt?“

Lösung:

• Ein klar definiertes Mandat, schriftlich und intern kommuniziert

• Ein abgestimmtes Zielbild, wohin das Unternehmen sich entwickeln soll

• Klare Trennung von operativer Führung und strategischer Aufsicht

🎯 Tipp: Entwickeln Sie gemeinsam mit dem Nachfolger ein Target Operating Model (TOM) – es schafft Struktur, Planungssicherheit und Orientierung für alle Beteiligten.

Externe Nachfolger beginnen fast immer mit einem Vertrauensdefizit – ganz gleich, wie erfahren sie sind. Vertrauen lässt sich nicht einfordern, sondern nur durch Verhalten aufbauen.

Lösung:

• Zuhören statt handeln in den ersten 30–60 Tagen

• Schlüsselpersonen gezielt einbinden (z. B. Meister, Kunden, langjährige Führungskräfte)

• Erfolge nicht zu früh kommunizieren, sondern Wirkung zeigen

🎯 Tipp: Das Ziel der ersten 100 Tage ist nicht Veränderung, sondern Anschlussfähigkeit. Die operative Handschrift darf erst danach sichtbar werden.

In Familienunternehmen herrschen oft unausgesprochene Regeln: Loyalität, Präsenz, „Hands-on“. Ein externer Nachfolger, der nur an Prozessen oder KPI interessiert ist, wird schnell als Fremdkörper erlebt.

Lösung:

• Symbole, Rituale und Sprache des Unternehmens verstehen lernen

• Gemeinsame Erzählung der Übergabe entwickeln („vom Mitgründer übergeben – nicht ersetzt“)

• Auch Kleinigkeiten ernst nehmen (z. B. Sitzordnung, Begrüßungsrituale, Kleidungskultur)

🎯 Tipp: Lassen Sie den Nachfolger selbst erzählen, warum er hier sein will. Eine gute Geschichte öffnet mehr Türen als jede PowerPoint.

Die meisten externen Nachfolgen scheitern nicht an Kompetenz – sondern an falschen Annahmen.

Und leider wiederholen sich diese Fehler branchen- und regionsübergreifend.

Hier sind die häufigsten Stolpersteine – und was Sie konkret dagegen tun können:

Der Irrtum:

Ein erfahrener Manager wird eingestellt – und man erwartet, dass er das Unternehmen „einfach übernimmt“.

Das Problem:

Ein externer Nachfolger kommt ohne implizites Wissen, ohne historisches Netzwerk und ohne familiäre Legitimation. Wer ihn allein lässt, erzeugt Unsicherheit – im Team, bei Kunden, bei ihm selbst.

Die Lösung:

Ein strukturierter Integrationsprozess mit Begleitung, Zielbild, Kommunikation und Feedbackschleifen – vergleichbar mit einem systematischen Onboarding auf C-Level.

Der Irrtum:

„Ich bleibe noch etwas – einfach im Hintergrund.“ Der Altinhaber zieht sich nicht wirklich zurück, sagt aber auch nicht, was er noch tun will.

Das Problem:

Diese Form der „Schattenpräsenz“ führt zu Loyalitätskonflikten im Team, verhindert echte Autorität des Nachfolgers und blockiert wichtige Entscheidungen.

Die Lösung:

• Klare Rolle des Altinhabers definieren (z. B. Beirat, Coach, Sparringspartner)

• Sichtbarer, symbolischer Rollenwechsel (z. B. letzte Betriebsversammlung, letzte Verhandlung)

• Kommunikation nach innen: „Ich übergebe – und stehe im Hintergrund bereit, aber nicht mehr im Tagesgeschäft.“

Der Irrtum:

„Wenn er jetzt Geschäftsführer ist, gehört ihm doch quasi das Unternehmen.“ Falsch.

Oder umgekehrt: „Wenn ich noch Gesellschafter bin, darf ich doch überall mitreden.“ Auch falsch.

Das Problem:

Wenn Eigentum ≠ Führung nicht sauber getrennt wird, entstehen unklare Machtverhältnisse, Missverständnisse und oft verdeckte Konflikte.

Die Lösung:

• Vertragsgestützte Trennung von Gesellschafterrechten und Geschäftsführung

• Einrichtung eines Governance-Gremiums (Beirat, Gesellschafterversammlung mit klarer Tagesordnung)

• Einbindung eines neutralen Moderators in der Übergangsphase

Der Irrtum:

„Die müssen sich eben umstellen.“ – Ein externer Nachfolger, der zu schnell, zu hart und ohne kulturelles Gespür agiert.

Das Problem:

Gerade in familiengeführten Unternehmen ist Unternehmenskultur nicht sichtbar – aber mächtig. Wer sie verletzt, verliert Vertrauen.

Die Lösung:

• Sensibilisierung des Nachfolgers: Kulturkarten, Werte-Workshops, Sparring mit Schlüsselpersonen

• Gemeinsame Erarbeitung eines Werte-Statements („Was bleibt – was verändert sich – warum?“)

• Geduld: Erst zuhören, dann entscheiden, dann führen

Der Irrtum:

„Wir warten mit der Kommunikation, bis alles unterschrieben ist.“ Oder: „Das Team braucht das gar nicht zu wissen.“

Das Problem:

Gerüchte ersetzen Kommunikation. Mitarbeitende erfahren den Wechsel zuerst auf dem Flur – nicht im Meeting. Kunden hören von der Nachfolge durch den Wettbewerber.

Die Lösung:

• Frühzeitige interne Kommunikation mit klarer, ehrlicher Sprache

• Persönliche Vorstellung des Nachfolgers durch Altinhaber

• Kommunikationsplan für Kunden, Banken, Lieferanten – mit klarer Übergabebotschaft

• Social-Media-Ankündigung mit authentischer Story

Externe Nachfolge ist kein Testlauf. Sie ist ein sensibler, nicht wiederholbarer Prozess.

Wer Fehler macht, riskiert nicht nur Akzeptanzverlust – sondern den Wert des gesamten Unternehmens.

Was jetzt konkret zu tun ist – drei Perspektiven, ein Ziel: Integration sichern

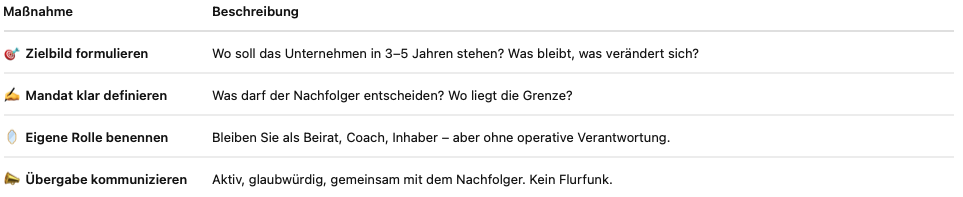

Ziel: Struktur schaffen, Übergabe ermöglichen, nicht blockieren

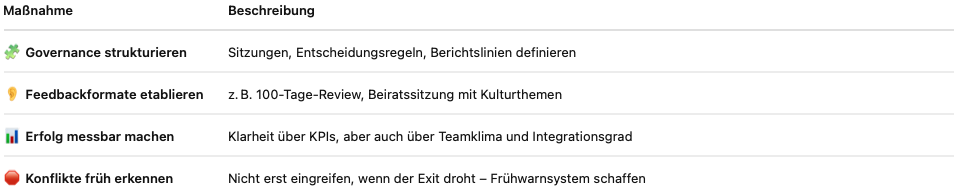

Ziel: Moderieren, absichern, Vertrauen aufbauen

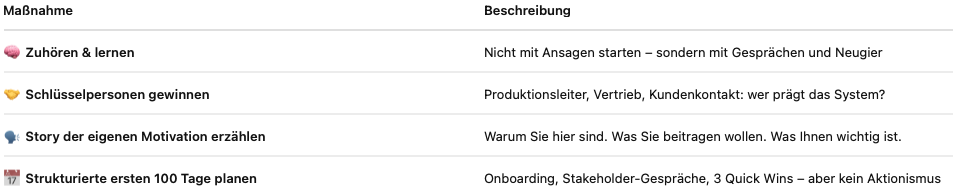

Ziel: Anschluss finden, Vertrauen aufbauen, Wirkung entfalten

Ein externer Nachfolger ist keine Lösung auf dem Papier – sondern ein Mensch, der ins System passt oder eben nicht.

Ob die Integration gelingt, hängt nicht nur von seiner Kompetenz ab, sondern von drei entscheidenden Faktoren:

Wer Nachfolge als Transformation statt Transaktion begreift, sichert den Unternehmenswert – und eröffnet eine neue Zukunft.

Wenn Sie diesen Prozess fundiert angehen möchten, starten Sie mit meinem kostenlosen Whitepaper:

📄 Nachfolge richtig gestalten – 12 Fragen vor dem Verkauf

👉 Whitepaper bestellen

Oder vereinbaren Sie ein 20-minütiges Impulsgespräch, in dem wir Ihre 3 nächsten Schritte gemeinsam skizzieren:

👉 Zur Terminvereinbarung